Dibujo con medios del grafiti que portratan el espacio de bañocomo un lugar íntimo y personal explorando la privacidad, intimidad, limpieza, vulnerabilidad e introspección. Usando azulejos como elementos de simbolismo se retrata el baño como el lugar donde nos vemos confrontados con nuestra propia presencia y elegimos controlar y subyugar nuestra suciedad (en rituales culturales con relación al agua). Al usar estos materiales, la obra celebra la belleza de lo impuro y descartado. El uso de las viñetas refieren al lenguaje del cómic, invitando a los espectadores a intentar “leer” la obra como si de una historia lineal se tratara mientras los ojos naveganla cuadrícula creada por las baldosas. Dar lugar a una historia discontinua imitando la fragilidad de las narrativas en la memoria en un juego de materiales industriales con los dibujos orgánicos. Dibujos que buscan apelar a la nostalgia, soledad urbana y melancolía.

Textos de los jurados de Tesis

Andrés Bustamante

Se derrama entre baldosas es un proyecto que, desde su configuración escrita, despliega una serie de narrativas poéticas que entrelazan la escritura lírica y la prosa narrativa. A través de este entramado textual, el baño se revela como un espacio reticular: escenario cotidiano de lucha íntima, reflexión silenciosa, y confrontación entre las múltiples definiciones del ser y sus modos de habitar.

En este universo discursivo, se funden soliloquios y monólogos interiores, como si el azulejo, la cerámica o el vapor fueran testigos de una conversación incesante entre el cuerpo y su sentir, entre el lenguaje y la materia. El baño no solo como lugar funcional, sino como un contenedor simbólico, una superficie donde se proyectan emociones, contradicciones, vulnerabilidades.

El texto es fértil en imágenes literarias: aparecen metáforas que evocan formas, colores y texturas propias del entorno doméstico —el agua estancada, el brillo esmaltado, la humedad que insinúa memorias—, todo ello como dispositivos plásticos capaces de detonar una lectura visual del espacio. Al leerlo, emergen posibilidades plásticas: analogías visuales, asociaciones sensoriales y composiciones materiales que permiten imaginar instalaciones, dibujos o estructuras que extienden la experiencia escrita hacia el campo expandido de lo visual. Sin embargo, en su afán de abarcar múltiples temas, el texto corre el riesgo de desbordarse. “Menos es más” se vuelve aquí una advertencia pertinente: la multiplicación de ejes de investigación puede resultar contraproducente para la claridad del proyecto. La profusión de ideas, aunque estimulante, tiende a disgregar el foco de atención y a diluir la potencia plástica de la propuesta.

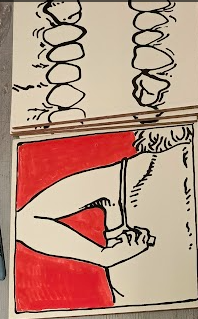

Es crucial, entonces, que las imágenes que acompañan el trabajo —en cualquiera de sus formatos— sean pensadas, desde su forma y estructura, y no como decoraciones digitales que ilustran de forma literal o anecdótica. Solo así pueden convertirse en verdaderos índices de lo plástico, en detonantes formales y materiales que activen la experiencia visual.

El trabajo de Nicolás propone una traducción plástica sensible y consciente frente a los imaginarios adquiridos desde lo gráfico, con referencias explícitas a la estética manga que se integran con naturalidad en su lenguaje visual. Esta operación no se limita a una cita superficial, sino que se despliega como una forma de incorporación cultural que dialoga con otros referentes y medios, incluyendo la instalación, aunque esta dimensión espacial aún no alcance una resolución plena.

Uno de los aportes más significativos del proyecto radica en su libreta de apuntes, donde se articula una narrativa visual cargada de vitalismo. Allí emergen tensiones, preguntas y obsesiones que sostienen y alimentan el corpus de la obra, revelando un proceso honesto de investigación y deriva creativa. Sin embargo, este mismo carácter rizomático del pensamiento visual, que multiplica temas y posibles líneas de indagación, corre el riesgo de saturar el enfoque general del trabajo, abriendo ejes que pueden resultar agobiantes o innecesarios para la claridad conceptual del proyecto.

En términos museográficos, la propuesta acierta al generar distintos niveles pictóricos frente a lo bidimensional, lo que permite leer la obra desde perspectivas cambiantes y enriquecedoras. No obstante, algunas piezas dentro del conjunto parecen diluirse en una función meramente decorativa, o reproducir retóricas formales ya transitadas por otros artistas, sin aportar una mirada nueva o crítica. (inodoro)

A pesar de estas tensiones, el trabajo de Nicolás logra plasmar una intención plástica coherente, que se despliega con libertad y abre un campo fértil para futuras exploraciones espaciales y colaborativas. Su obra no se cierra en una autoría rígida, sino que se concibe como punto de partida para la expansión colectiva de la imagen, de los cuerpos y de los lenguajes.

Andrés frix Bustamante

Humberto Junca

OBSERVACIONES Y NOTAS SOBRE SE DERRAMA ENTRE BALDOSAS

Estas son algunas de mis observaciones y anotaciones (son un poco extensas, pues el escrito también lo es) después de leer el cuerpo de escritura de la tesis Se Derrama Entre Baldosas de Nicolás Blanco Ramírez:

Aplaudo el humor y la ironía; pero hay que tener cuidado con el humor, así como con las metáforas evidentes (piel de lija industrial, poros como cráteres…) pues, al fin y al cabo, al repetirse en exceso pueden arruinar el tono, la mordacidad y el misterio del escrito.

Muy bien señalar y presentar lo siniestro (“lo familiar que deviene extraño bajo cierta luz”), lo raro y lo inquietante (weird y eerie).

Muy bien señalar a nuestro “doble caminante” (en el espejo). De hecho, la sección del espejo es maravillosa, profunda y perturbadora.

Como hay momentos en el texto que logran inquietar al lector (páginas 27, 28, 31). Recomiendo acercarse al horror contemporáneo, por ejemplo leer a Mariana Enríquez.

Falta un fragmento de texto al comienzo de la página 32.

Pienso que para debatir a Freud, quizás se necesitan más argumentos, quizás se necesita explicar en profundidad las diferencias propuestas. Es delicado lanzar juicios universales sin explicarlos.

A propósito de espejos, creo importante hablar del sitio que ocupan en los no-lugares de Robert Smithson.

Creo importante hablar un poco más del grafiti (vandalismo o autodefinición, demarcación territorial y presencia, eco primordial y necesario a la pintura rupestre, quizás). Sobre este tema, recomiendo ver Style Wars (1981) de Tony Silver y Henry Chalfant: https://www.youtube.com/watch?v=NFBRfhoABlQ&t=523s

El estudio, la taxonomía de las baldosas (colores, superficies, diseño) y la temperatura del baño es muy formalista (más aún al compararla con ese estudio tan psicoanalítico y profundo de la imagen del “yo” en el reflejo del espejo). También el estudio del mugre me parece formalista, incluso preciosista: no se profundiza en lo escatológico, lo entrópico y nuestro afán, nuestra obsesión, tan contemporánea, por la limpieza.

A propósito de baños públicos sucios, pienso en Perfect Days (2024) de Wim Wenders, en la historia de ese hombre que se gana la vida limpiando baños, que vive con lo mínimo y es feliz. Leí que el actor, Koji Yakusho, muy disciplinadamente, estuvo un mes completo entrenándose, limpiando baños públicos antes de comenzar a filmar la película.

¿Nicolás lava, limpia el baño que usa?

Está muy bien lo escrito en las páginas 53, 54 y 55, al señalar que en el baño, sobre esa superficie cuadriculada, hecha de baldosas, como una retícula “pura” (pues habla sobre sí misma: orden, geometría, líneas rectas, ángulos rectos), organizada, “moderna”, innumerables factores la ponen en tensión, la halan hacia su opuesto, hacia la vida, hacia lo orgánico… incluso hacia aquello que nos duele pensar: hacia la muerte, hacia lo escatológico, hacia la corrupción de nuestro cuerpo, hacia lo “impuro”… eso que usted llama “lo fluido”: las gotas de vapor, el moho, el pelo que se ha desprendido de nuestro cuerpo, los rastros de jabón…

Ojo: el penúltimo párrafo de la página 55 está inconcluso (creo que su cierre está al final de la página 56).

Me gusta mucho la ilustración de la página 56. Como no hay pie de imagen en ningún lado, es válido preguntar: ¿Quién hizo, cómo se realizaron y escogieron las ilustraciones que acompañan este escrito?

Bello el poema a partir (o en contra) de María Mercedes Carranza. Recuerdo la obra hecha con jabón y pelo púbico por Tom Friedman en 1990, entre la modernidad y la postmodernidad, entre lo “puro” y lo “impuro”, entre la apropiación y la invención, entre lo que es arte y lo que no lo es, entre lo bello y lo asqueroso… y es puro bricolaje.

Respecto al agua del grifo (pág. 62), recuerdo una canción a capella de Daniel Johnston, grabada en su baño: https://www.youtube.com/watch?v=002e57toFrk

En la página 64, creo que en vez de “frotar pollo” es “fritar pollo”.

A propósito de Sentado: En Alemania los inodoros clásicos son bien raros, tienen una especie de pedestal donde queda la mierda expuesta para que uno la analice cada vez que caga. Por ese mismo diseño es imposible que un hombre orine de pie sin salpicar todo el baño; es por esto que en dicho país los hombres aprenden a orinar sentados y, de hecho, está prohibido orinar de pie en muchos baños públicos.

Por favor, revise la parte final del escrito de la página 64: no se entiende del todo.

En la historia de la página 67 hay algunos errores de sintaxis y gramaticales. Por otro lado, me preocupa que la joven del relato piense que “nadie tuvo la culpa más que ella”; no comparto ese juicio. Veo que es una transcripción de viva voz. Hay que tener cuidado con las transcripciones, pues generalmente uno habla muy raro.

Siento que a lo largo de este texto hay como una presencia constante pero negada del cuerpo (entre lo asqueroso y lo hermoso, que según dijo Freud, es conmutable) y de la sexualidad. ¿O es impresión mía?

En la página 71, creo que debería explicarse la disforia. También creo que deberían presentarse mejor las citas, las transcripciones de terceros (y deberían presentarse estas personas un poquito más: nombre, edad, profesión o carrera).

Me gusta que se cite a Hipócrates y lo que piensa sobre los orígenes del agua que toma y lo que causa; pero me gustaría que se hablara del agua de Bogotá. ¿De dónde viene nuestra agua potable? ¿Cuáles son sus características? ¿La cuidamos o la desperdiciamos?

El penúltimo párrafo de la página 88 me recuerda cuando entré en un baño dentro de un restaurante en Oslo. Tenía la luz azul. Luego me explicaron que esa era la luz de todos los baños públicos de la ciudad por orden de la policia, pues así los junkies no pueden encontrarse las venas y se evita que se encierren a chutarse y a medio morir en dichos lugares.

El contenido de la página 89 me hace recordar la serie de fotografías que tomó Miguel Ángel Rojas en los baños del Teatro Faenza. Creo que dicha obra puede ser un referente obligado, independientemente del rumbo que tome este trabajo.

Leo la página 90 y debo anotar que aún hay dos baños en mi casa con bidé. Deberían volver a ponerse de moda, son muy prácticos y saludables (más que el uso del papel higiénico).

Sobre lo escrito en la página 94: creo que es lo opuesto, creo que se debe a que usemos baños, a que tengamos alcantarillado, a que ya no tengamos una relación directa con nuestros desechos, que, en parte, nos hayamos separado (para bien o para mal) de los (otros) animales.

¿De dónde sale la canción de Pimpón? No la conozco.

Creo que es un poco exagerado (heroico, dramático) e incluso gratuito lo escrito en El Umbral.

Lo del inodoro como un trono se vincula directamete con su origen, con el “trono con inodoro” de Luis XIV (a propósito, se dice que él le tenía repulsión a bañarse y por eso el Palacio de Versalles apestaba).

He terminado de leer este texto desbordado, derramado y aún no tengo claro (infiero cosas pero puedo equivocarme) lo que Nicolás va a presentar en su tesis. Me gusta que le de vueltas a un espacio que se da por hecho, un refugio, un lugar indispensable, un sitio de escape o incómodo. ¿El baño como espacio liminal? ¿Acaso esto puede resumir el contenido de este escrito?

Me gustan las ilustraciones digitales y esa cuadrícula (embaldosinada) de fondo en todas las páginas. Sin embargo, pienso que el escrito se puede resumir, pues se repiten ideas y hay contenido innecesario.

Recalco: las transcripciones deberían introducirse (¿a quién se entrevistó y por qué?) y señalarse más claramente (cambio de tipo de letra o cursiva.

Finalmente, hay que tener cuidado con los parónimos tónicos (tildes en palabras que se escriben igual pero que significan cosas diferentes de acuerdo a su acento).

Gracias Nicolás. Nos veremos el miércoles 28 de mayo.

Estoy expectante e intrigado,

Humberto Junca.